Opera omnia

LIBRI

Porto d'Adda

Consuetudini... Valtravaglia

Robbiano Brianza

Misura... di Vimercate

Cornate d'Adda

Appunti storici

Il congresso di Pontida...

Barzanò

Agliate e la sua basilica

Pagine di storia briantina

|

|

PAGINE DI STORIA BRIANTINA

Como 1972

PREMESSA

Cesare Cantù scrisse che la Brianza è denominazione della quale " non si conosce né l'origine, né il significato, né i limiti " (*). L'asserzione, così recisamente negativa dell'illustre storico, un brianzolo di Brivio, m'invogliò ad indagare se proprio nulla si potesse conoscere.

Le mie ricerche, oltre alle opere a stampa, si rivolsero agli archivi e in modo particolare a quello di Stato in Milano. Non ho la pretesa di aver potuto consultare tutto. I documenti sono raccolti sotto tante voci diverse che possono facilmente sfuggire. Chi riprenderà questa mia fatica con ulteriori indagini, potrà ancor meglio chiarire e precisare.

Questa breve monografia è la ristampa, ampliata e qua e là riveduta, di quanto ebbi già a pubblicare altrove.

Ho diviso il lavoro in due parti: nella prima tratto del luogo di Brianza, nella seconda del territorio briantino.

Brianzolo di nascita, mi valga l'amore alla Brianza.

* C. CANTU', Grande Illustrazione del Lombardo-Veneto, Milano 1857, vol. 3, p. 903; Idem, La Brianza in Opere Minori, Torino 1864, vol. 1, p. 435.

LA BRIANZA NELLE SUE ORIGINI

E NEI SUOI LIMITI

I

IL LUOGO DI BRIANZA

1. Brianza. - 2. Suo significato. - 3. Sue origini. - 4. Leggende e loro valore. - 5 Ritrovamenti di antichità. - 6. Il sepolcro di Merebaudo. - 7. Le decime. - 8. Indizi di un castello. - 9. La parrocchia. - 10. Perché Brianza legò il suo nome al territorio circostante.

1. - Brianza, piccola frazione della parrocchia di Nava e del comune di Colle di Brianza, sorge sul colle dello stesso nome, il quale si distacca dal vicino monte di S. Genesio. Chi ascende dal sottostante Pecastello incontra innanzitutto il luogo tradizionalmente chiamato Porta Vedra, posto tra l'estremo limite di una selva castanile e di campi lavorati nei quali si scoprirono delle antichità come si dirà più avanti. Più nulla oggi rimane a segnare quel luogo se non una croce di legno piantatavi dal parroco D. Domenico Manzoni (1).

Di un cascinaggio di Porta Vedra, del quale fanno parola il Bombognini, il Redaelli e l'Ignazio Cantù, oggi non solo non c'è più nulla, ma della sua esistenza niente mi è risultato da vecchie e recenti carte dell'archivio parrocchiale di Nava e da altre

fonti (2).

Salendo per il viottolo alquanto più in alto, incontriamo la chiesa di S. Vittore con le annesse due case coloniche, delle quali una fu anticamente residenza dei parroci di Brianza, e finalmente sula cima del colle la torre con campana, iperbolicamente detta campanone, la quale prospetta la valle di Rovagnate, e poco lungi si scorgono gli avanzi di una antica chiesetta dedicata a S. Stefano.

2. - Che significa Brianza? Brianza significa altura, poiché la sua base etimologica non può essere altra che la celtica brig - (altura, collina, monte); quella base etimologica da cui derivarono Briançon e tanti altri nomi (3). È l'etimologia che, finora, ha trovato maggior credito fra i più autorevoli studiosi. Il nome dev'essere stato dato per probabili abitazioni sull'altipiano di quel cole o monte, o fors'anche per l'antico villaggio di Brianzola, o Brianzora come dicevasi anticamente, che si incontra sulla costa del monte alquanto sopra Dolzago.

Con questo verrebbero a cadere le interpretazioni - talune bizzarre - nelle quali gareggiarono vecchi e moderni studiosi della Brianza, non esclusa quella che vorrebbe far derivare Brianza da Barrianza, come a dire paese di Barra, innnanzi a Barra (4), perché pur ammettendo che Bar - in lingua gallo celtica, possa indicare altura (5), non può corrispondere tuttavia a verità a mio avviso, il far derivare da Barra, attraverso la modificazione Barrianza, il nome di Brianza.

Ed infatti, mentre da una parte nulla sappiamo della città di Barra, all'infuori del breve cenno lasciatoci da Plinio (6), né dove edificata, né quando distrutta, tanto che qualcuno la volle situata a Bergamo o nel suo territorio o altrove invece che sul Montebarro (7); dall'altra il nome di Barrianza, per Brianza, non risulta in nessuna carta, e negli scritori appare soltanto verso la metà del secolo XVIII col Sormani e coll'Allegranza (8).

Comunque sia, il documento più antico, ch'io conosca, nel quale per la prima volta si accenni a Brianza è del 16 agosto 1107, col quale la vedova del milanese Azzone Grassi dona, per la fondazione del monastero cluniacense di S. Nicola in Figina di Villa Vergano, i suoi possedimenti che aveva a Brianza fino al luogo detto in Figina: " omnes res territorie iuris mei quas habere visa sum in loco et fundo seu monte qui dicitur Brianza ad locum ubi dicitur Infigina "... " in quo scilicet loco de suprascripto loco Brianza ad jam dictum locum qui dicitur Infigina " (9).

Altra carta è il diploma di Federico Barbarossa del 27 aprile 1162, col quale quell'imperatore, favorendo Algiso abate del monastero di Civate suo fedelissimo partigiano, prendeva sotto la sua protezione il monastero con tutte le sue possessioni: castelli, ville e luoghi, e cioè ben 36 località, senza tener calcolo di altre il cui nome è illeggibile per macchie e rotture nella pergamena: " possessiones universas, castella videlicet, villas et loca, scilicet Clavadem (Civate), Barnium (Barni), Suellum (Suello), Sezanam (Sesana), Canzum (Canzo), Madaxanum (Maisano frazione di Valbrona), Belaxium (Bellagio), Sala (Sala al Barro), Galbiatem (Galbiate), Mezanam (Mozzana), Bartexagum (Bartesate), Verganum (Vergano), Consonnum (Consonno), Tozi (probabilmente Toscio di Villa Vergano che Dozio di Valgreghentino), Ellum (Ello), Imbadum (Imberido frazione di Oggiono), Navam (Nava), Brianzam (Brianza), Callam (Cella), Beveratem (Beverate frazione di Brivio), Polianum (?) (non risulta, ch'io sappia, nella Martesana una località antica con questo nome: che si tratti forse di Polgina vicino a Villa Vergano? Ad ogni modo è da escludersi, a mio credere, Pogliano in pieve di Nerviano, poiché come dal contesto si tratta di terre martesane), Annonem (Annone), Uglonum (Oggiono), Pescelagum (Peslago in comune di Oggiono), Montexellum (Monticello presso Casatenovo o Monticello in parrocchia di S. Zeno pieve di Brivio?), Trescanum (Trescano frazione di Oggiono), Cadonum (Cavonio in territorio di Dolzago), Viganorem (Viganò presso Missaglia o Vianò (Viganore) di Renate Brianza?), Suzanorem (Sizanò di Oriano Brianza), Retenadem (Renate Brianza, detto in carte dei secoli XII-XIII Retenate, oppure Retenate in comune di Vignate? Benché sul finire del secolo IX o nei primi anni del X il monastero di Civate possedesse beni in Vignate, tuttavia, dall'insieme del documento, non si può escludere che possa essere Renate Brianza), Tremoladem (Tremolada frazione di Veduggio), Menzonigum (Menzonico frazione di Villaraverio), Marexum (Maresso), Cusanum (Cusano in pieve di Desio), Belluscum (Bellusco in pieve di Vimercate), Albinganum (Albingano, vicino a Cassano d'Adda, in pieve di Corneliano estremo limite a sud-est della bassa martesana) (10).

I nomi furono in parte alterati, non essendo pratici dei luoghi, o dallo stesso cancelliere tedesco che stese l'atto originario oppure da chi trascrisse la copia rimastaci del diploma imperiale. Fatto del resto che si verifica, anche più tardi, in atti redatti da milanesi, come ad esempio per chi trascrisse nei Registri Ducali la concessione dei privilegi di Francesco Sforza al Monte di Brianza nel 1451.

Che Briantia o Brianza sia stata la forma d'uso per lo meno fin dal secolo XII lo si ha, oltre che dall'atto del 1107, dagli scrittori più antichi, come ad esempio dal Liber Notitiae Sanctorum Mediolani compilato sul finire del secolo XIII, o nei primi anni del seguente, su di un lavoro di Goffredo da Bussero (ora smarrito), scritto verso la metà del secolo XIII, e dalle Cronache del Fiamma (secolo XIV).

Brigantia, per Brianza, entra in campo con gli umanisti del secolo XV, e dedotta, a quanto sembra, da leggende delle quali si dirà più avanti. Ma non prese consistenza nell'uso, e finì per scomparire. Nondimeno, ammessa la radice gallo-celtica brig -, potrebbe fors'anche darsi sia stata una forma precedente del nome di Brianza, ma ci mancano prove per confermarlo. Non si conoscono finora reperti archeologici o pergamene prima del mille, o intorno a quel tempo, con accenni al nome del luogo o del colle.

3. - Chi furono i primi abitatori del luogo di Brianza? Dall'etimologia del nome come si è detto, sembrerebbero i Gallo-Celti. Tombe galliche e gallo-romane non mancano infatti nel territorio brianteo. Inoltre non pochi nomi della regione si vorrebbero di origine gallo-celtica.

I Celti provenienti, come ritiensi comunemente dalle rive del Baltico o dalle sponde del Danubio, verso la metà del VI secolo avanti Cristo, arrivarono sul Reno; più tardi, e cioè verso l'anno 450, il grosso della nazione si stabiliva nel nord-est della Gallia, in Svizzera, e nel sud della Germania. Nell'alta Italia i Galli (Celti) giunsero circa l'anno 400 avanti Cristo. Sembra tuttavia che già in antecedenza elementi celtici si spingessero fino ai nostri laghi (11). I Galli stanziatisi su le nostre terre si chiamarono Insubri, ed ebbero Milano per capitale.

Delle popolazioni preistoriche, le quali abitarono la Brianza prima dell'invasione gallo-celtica, (si parla di Orobii, di Liguri, ecc.), rimangono tuttora avvolte in grave oscurità (12).

I Galli stanziatisi su le nostre terre si chiamarono Insubri, ed ebbero Milano per capitale.

4. - Intorno al luogo di Brianza fiorirono non poche leggende. Si suol dire da taluni che ogni leggenda contiene sempre qualche cosa di storicamente vero. Ciò non è in tutto esatto, perché se da una parte non mancano leggende le quali constano di fatti storici ma deformati da elementi estranei o favolosi, dall'altra ve ne sono pure molte le quali altro non sono che pura fantasia benché applicate ad un oggetto storico o reale. Si noti ancora che produttore di leggende non è sempre e solo il volgo, ma altresì eruditi fantasiosi o creduloni, e da questi talora scendono e si divulgano nel popolo. Il volgo e questa sorte di eruditi, facilmente poi le alterano a gara facendole passare di bocca in bocca o da uno scritto in un altro, rielaborandole secondo il proprio genio. Non è sempre però facil cosa il sapere distinguere ciò che è parto genuino dell'anima popolare da quello che in origine è opera d'uno scrittore.

In ordine di tempi, la leggenda più antica è quella presentataci dal Fiamma (1283 † 1344) nelle sue Cronache, e cioè che un Troiano, chiamato Briono, fondasse su quel colle la città di Brianza (13), e che molti secoli dopo i milanesi la riducessero in loro potere per avere aderito a Federico Barbarossa (14).

Con gli umanisti, entrano in campo altre leggende. Alcuni vollero che il territorio briantino fosse chiamato Brianza dal greco briào che significa altura, cioè elevato di colline, ovvero, sempre derivando dal greco, perché gli abitatori erano gente forte e robusta. Altri dissero che questa regione fu nominata Brigantia dai soldati di Federico Barbarossa, per averla trovata piena di ameni colli che producevano buoni vini a somiglianza dei colli che sorgevano intorno al lago di Brigantio (oggi detto di Costanza) (15).

Né va dimenticato Ortensio Landi, il quale scrisse che la città di Brianza fu edificata dagli Spartani, e detta Urianza da urio, voce greca che vale scaturisco, perché vi era ogni ben di Dio utile alla vita umana (16).

Nella prima metà del secolo seguente il Ripamonti (1373 † 1641), brianzolo nativo di Tegnone, frazione di Nava, trattando del Monte di Brianza, non fa che ripetere, nel complesso, quanto scrissero il Fiamma, il Merula, e Tristano Calco nella sua Historia Patria, libro IX (17).

Col passare degli anni, al posto di elementi ripudiati o tramontati, ve ne subentrarono altri nuovi non meno leggendari.

Mentre il Torri presentava la strana opinione che i brianzoli si chiamassero tali

" per essere forse stati proprietà di quel Briante che seppe formare la superba Pirra ad Artemisia, conservatrice dell'ossa di Mausolo " (18), il Bombognini, il quale attinse ai manoscritti di Paolo Antonio Sirtori (19), ci fa sapere che il luogo di Brianza " fu secondo alcuni un'antica Città che serviva di diporto alla regina Teodolinda, il cui Palazzo vogliono fosse situato dove è ora l'antica Torre, da cui pende il rinomato Campanone che serviva per i Comizi. Una delle Porte vuolsi fosse situata in quel Cascinaggio, che ora Porta Vedra si appella, cioè Porta Vetere, ossia antica. Ai piedi del colle dicesi stagnasse un lago dal sito ora detto le Cascinette fino a Peslago. Probabilmente fu questa Città distrutta dai milanesi rimpatriati, perché fautrice del Barbarossa " (20).

Seguirono il Bombognini, più o meno nei particolari, il Breislak, il Rampoldi, l'Ignazio Cantù, il Longoni, l'Amati, ecc. Il Longoni suppose inoltre, come dipinti del tempo di Teodolinda le tracce di alcuni affreschi, rappresentanti scene di caccia, esistenti in una forte dimora presso Brianzola, le quali sono invece del secolo XIV o dei primi anni del seguente (21). L'Amati aggiunse che a Brianza vuolsi si ritirasse S. Ambrogio a meditare sulla religione cattolica nel 387, e che la città la quale esisteva su quel colle potesse corrispondere a quella che Tolomeo chiamò Bretina e Plinio Brintum. (22)

Ritengo, e il lettore ne sarà facilmente persuaso, che non valga la pena di discutere simili leggende. Non consta infatti da nessun scritto veritiero o da ruderi che lassù sorgesse un tempo, più o meno antico, una città od un borgo; ché anzi la situazione del luogo sembra escluderlo.

Neppure corrisponde a verità il dire che le truppe del Barbarossa diedero per i primi il nome alla regione briantina, chiamandola Brigantia. Quei soldati furono certamente più volte nella Brianza in campo contro i milanesi, tuttavia il nome di Brianza esisteva già prima di quel tempo, e l'estensione del nome alla plaga circostante ebbe tutt'altra origine. Similmente pura fantasia è che la città di Brianza servisse di diporto alla regina Teodolinda e che vi avesse un palazzo, e che una delle porte della città fosse situata nel luogo di Porta Vedra. Nessuna prova o serio indizio ci autorizza ad ammetterlo.

Il Redaelli, scrivendo di Brianza sotto il dominio longobardo, esce a dire che

" nullameno è probabile che sino da quei tempi, ed anche precedentemente vi fosse un considerevole aggregato di abitazioni, e che vi fosse un forte castello almeno, come luogo opportunissimo alla difesa, e da ciò può esser derivata alcuna delle tradizioni che dovevamo esporre "; e aggiunge più avanti che forse " caduta Barra, ebbe il luogo ora detto Brianza sino in lontani tempi a divenire ragguardevole, ed essere un forte castello favorito dall'ubicazione, divenuto all'epoca dei Longobardi il capoluogo direbbesi della Brianza, in allora d'assai più ristretti confini " (23). In realtà finora nulla sappiamo, e perciò nulla si può asserire di certo dell'esistenza di un castello nell'epoca longobarda.

Che dire della gran torre e del relativo campanone di cui alcuni, attenendosi alla leggenda popolare e scritta, dissero che funzionava fin dal tempo di Teodolinda per la convocazione dei brianzoli ai comizi, ed altri invece, fantasticando di una repubblica briantea, all'epoca dei Comuni? (24). Tutto è leggenda, e relativamente recente.

Chi poi, come il Rampoldi e il Breislak, racconta che a Brianza si vedevano i vetusti avanzi della gran torre che sosteneva la grossa campana (25), affermò cosa non vera, e perciò negata, dopo sopraluoghi, dal Redaelli e dal Dozio. Altrettanto erronea è l'asserzione del parroco Ponzone di Nava che il coro o abside della chiesa di S. Vittore sia stata aperta in una torre antichissima, forse tratto in inganno dallo spessore del muro (26). A convincersi che si tratta di una fandonia basta osservare la la costruzione di quell'abside.

L'erezione della torre con campana è da ritenersi del secolo XVII inoltrato e non prima.

Il Redaelli osservò che la torre campanaria sarebbe stata restaurata nei primi anni del secolo XVI, perché vi lesse sul lato occidentale della torre: " Lì 10 agosto 1511 restaurazione ", e pertanto la sua esistenza sarebbe anteriore al 1511 (27). Ma non è verosimile che quella iscrizione si possa riferire alla torre campanaria, poiché sappiamo di certo che al tempo del padre Leonetto Clavono, di S. Carlo, e di Federico Borromeo non vi esisteva alcuna torre con campana. Inoltre quell'iscrizione è così indeterminata che poteva ben riferirsi a qualche cosa d'altro, e il sasso essere usato come semplice materiale per la costruzione del campanile.

Infatti negli Atti di visita del Leonetto del 1567 si ha che la chiesa di S. Vittore non aveva che una piccola campana appesa al solito pilastrello arcuato sopra la porta maggiore, come per lo più si usava allora dappertutto, e la cui fune pendeva da un foro. Oltre a questo negli Atti di visita molto accurati di Federico Borromeo del 1611 vi si dice espressamente che mancava la torre o campanile, e che la campana, detta sonora e grande, stava appesa ad un albero poco distante dalla chiesa. Si vede che nello spazio di tempo intercorso fra il 1567 e il 1611 si era probabilmente pensato dai parrocchiani di Brianza a provvedersi di una campana più grossa, ma non ancora ad erigervi il campanile dove collocarla. Tuttavia se quella campana stava appesa ad un albero non potevasi dire grande, se non in senso molto relativo. Di una torre qualsiasi precedente, con o senza campana, o tracce di essa presso la chiesa o sul colle, non vi è cenno in quegli atti e nemmeno nel Ripamonti (28).

Nel 1747 venne posta ua nuova campana più grossa della precedente, e del peso di 33 rubli di bronzo (29). Nel 1839 guastatasi per una fenditura, fu rifusa e aumentata di peso, finché nel 1878 un Luca Monti, villeggiante a Rovagnate, la volle di maggiori dimensioni, offrendo allo scopo duemila lire. Ma nello stesso anno la torre, che per l'occasione era stata sopraelevata di due metri, si sfasciò, e solo nel 1888 si pensò a ricostruirla come è attualmente, e a riporvi il campanone che per fortuna era uscito incolume dal disastro.

5. - Sgombrato ciò che è puramente leggendario, vediamo ora di fermare la nostra attenzione su altre notizie, le quali, benché ravvolte nell'oscurità di elementi leggendari, ci possono indirettamente fornire qualche lume intorno all'antichità e celebrità del luogo di Brianza.

Innanzitutto dobbiamo premettere che parecchi scrittori ci parlano di tombe e di ruderi lassù scoperti. Il Sirtori nei suoi manoscritti più volte fece cenno " de' rotami che di quando in quando sotterra con i lavoreri si discoprono ". Il Redaelli aggiunge che " nel 1822, secondo le notizie più esatte che potemmo raccogliere, si rinvennero pure molti ruderi nel lato orientale di quei piani, ed anche si scoprì un sepolcro, in cui conservasi ancora per intiero il cadavere ed eranvi alcune lettere in una delle pietre che formavano quel tumulo ", e che tutto andò disperso senza che alcuno avesse cura di esaminarle; e più avanti osserva che " il ritrovarsi di frequente delle ossa umane qua e là, dobbiamo soltanto ragionevolmente credere, che v'abbia avuto luogo qualche fatto d'armi, onde siansi fatte delle tumulazioni dove pur si poté " (30).

Veramente, riguardo a ritrovamenti qua e là di ossa umane, si potrebbe osservare che nel medioevo la chiesa di S. Vittore con quella annessa di S. Giovanni Battista, e le altre due di S. Stefano e di S. Nazaro oggi scomparse, avranno avuto presso di sé delle sepolture come usavasi in quei tempi. Un coperchio di serizzo d'un sarcofago lo si vede tuttora in un campicello presso le case coloniche, e un altro simile fu trasportato a Nava per servire al lavatoio, come mi affermò il parroco Manzoni.

Ma c'è dell'altro. Verso il 1864, così mi ebbe ad asserire in iscritto ed a voce lo stesso parroco, in occasione di scavi per cavare sabbia da fabbrica, si scoprì presso Porta Vedra, e cioè in quel terreno a coltivo che giace a sinistra dell'ultimo svolto che fa la strada, che da Pecastello conduce a Brianza, terreno che è quasi a livello della detta strada, che poi quasi subito va declinando ad est per incontrare il piano del Poncione, una tomba alla profondità di quattro o cinque metri. Lo scheletro, che portava l'elmo, era di statura gigantesca, e giaceva entro muri, come in una specie di stanza, con molti ornamenti d'oro. Dove siano andati a finire quegli oggetti, i qual furono in gran parte consegnati al parroco di allora, Agostino Acquistapace, non si conosce. Durante quegli scavi fu trovato una moneta di Enrico IV ed un'altra di Federico Barbarossa (31).

Queste scoperte sarebbero riuscite di non poca importanza per la storia del luogo, se si fosse potuto fare uno studio intorno alle medesime, prima che andassero disperse. Ad ogni modo il lettore si avvede subito che da tutte queste notizie - così come sono narrate -nulla si può conoscere dei relativi avvenimenti.

6. - Lo storico Giuseppe Ripamonti, nativo del luogo e perciò in grado di potere conoscere gli avvenimenti locali, scrisse, fra l'altro, che il colle di Brianza " fu sede un tempo di re e valida fortezza, il che attestano pietre con scettri scolpiti e tavole di marmo non ha guari scoperte, e mole di sassi quadrati, e parimenti i nomi delle porte, e i paesi che vi stanno alle falde cioè Colonia e Piecastello. E di più i nostri maggiori videro il sepolcro dell'ultimo re quando sulla cima di questo colle si scavarono le fondamenta della chiesa " (32). Il Ripamonti, attraverso queste espressioni, che hanno del vago e del fantastico, ci afferma nondimeno una cosa realmente avvenuta sul colle, e confermata dall'Alciati.

Al padre Leonetto Clavono, venuto il 21 ottobre 1567 a visitare la parrocchia di Brianza delegato da S. Carlo, venne narrato quanto segue.

Al tempo del marchese del Vasto, allora governatore dello Stato di Milano, giunse a Brianza un mago il quale parlò al curato di un tesoro nascosto, e che glielo avrebbe fatto conoscere a patto gliene fosse data la metà. Il mago voleva però che il curato gli desse prima l'ostia consacrata nella scatola. Il curato a questo non volle acconsentire. Allora il mago gli disse: benché non mi vuoi dare l'ostia tuttavia ti faccio sapere che il tesoro è sotto l'altare della chiesa di san Vittore; cerca con diligenza e troverai quattro colonnette marmoree con due vasi di marmo bianco e certe monete di piombo: quando tutto questo avrai trovato sappi che lì vicino ci sarà il tesoro. Il mago stette per una notte in casa del curato, parlottando tra sé durante la notte una lingua incomprensibile, e quindi partì indispettito perché gli era stata rifiutata l'ostia. Il curato, con l'aiuto di altre persone, prese una notte a demolire l'altare, ma scatenatosi all'improvviso un furioso temporale con acqua, grandine e fulmini se ne fuggì dalla chiesa: e questo fu la notte seguente alla festa di S. Antonio nel mese di gennaio.

La notte seguente si riprese a scavare, e sotto l'altare si rinvenne una lapide di marmo bianco sostenuta da quattro colonnette nel mezzo delle quali vi erano due vasi marmorei, uno sopra l'altro, ma nei quali non c'era nulla. Quei due vasi erano a loro volta sostenuti da un' altra lapide sotto la quale vi erano circa 79 monete incastrate in calce durissima, le quali erano " valde ponderose rotunde latitudinis palmi et crassitudinis digitorum quatuor ". Il curato si recò allora a Milano, portando al marchese del Vasto le monete che, secondo l'opinione del mago, si ritenevano di piombo. Si continuò poi con somma diligenza nello scavo alla presenza di alcuni incaricati mandati dal governatore, ma non si trovò " nisi sepulchrum pulchrum in quo erat cadaver sepultum honorifice vestitum cum verbis in lapide sculptis superiori, videlicet: Hic requiescit Merabaudus Dux qui vixit in seculo de anno millesimo trigesimo secundo ". Ed essendosi perseverato a scavare per otto giorni e nient'altro essendosi trovato, i messi del governatore se ne ritornarono a Milano: la buca fu ricolmata di terra e tutto si accomodò come prima. A giudizio del narratore quelle monete dovevano essere d'oro invece che di piombo, nonostante le parole del mago (33).

Chi sia colui che abbia narrato tutto questo al padre visitatore non è detto. Tuttavia questo racconto, benché infarcito di elementi fantastici ed inverosimili, ci offre alcuni dati interessanti. Anzitutto conosciamo il luogo del ritrovamento del sepolcro e dell'epigrafe, cioè a Brianza presso la chiesa di s. Vittore. Che poi tale scoperta sia avvenuta al tempo del marchese del Vasto, governatore di Milano dal 1538 al 1546, lo possiamo ritenere per certo, in quanto Andrea Alciati (1493 † 1550), che fu contemporaneo al marchese del Vasto, ne fece cenno nella sua Storia di Milano (34). Certamente sarebbe stata miglior cosa se il Ripamonti e l'Alciati ci avessero lasciato dati più precisi e dettagliati di quei ritrovamenti.

Riguardo al tesoro esso probabilmente non può essere che una favola popolare per spiegare la scoperta della tomba, per quanto non si possa escludere che siansi rinvenute delle monete, non certamente però delle dimensioni fantastiche attribuitele dal narratore.

Interessante è l'epigrafe. Verosimilmente, a quanto pare, essa fu letta male o per ignoranza o per corrosione di lettere. Un duca o ducato nella Martesana o in Brianza, ch'io sappia, non è mai esistito, e nemmeno un conte o signore rurale col nome di Merabaudo (35). Chi lesse così non deve forse aver capito VC = vir clarissimus, né PM = plus minus: delle due prime lettere fece un Dux e delle altre Anno Millesimo.

L'epigrafe si potrebbe ricomporre così:

HIC REQUIESCIT

MERABAUDUS

V.C. QUI VIXIT IN

SECULO ANN. P. M.

XXXII...

Verrebbe perciò a corrispondere, con tutta probabilità, a quella dell'Alciati e riportata dal Muratori e dal Mommsen (36).

HIC REQUIESCIT

MERABAUDUS

V.C. QUI...

........

........

L'epigrafe è cristiana, e, così come vien descritta, non dovrebbe essere posteriore alla prima metà del VI secolo, né anteriore agli ultimi anni del IV (37). La chiesa stessa di S. Vittore, in quanto dedicata a questo santo, potrebbe essere di origini prelongobarde.

Ora chi può essere mai stato questo Merabaudo? Parecchi personaggi di questo nome risultano celebri nel IV e V sec. Nel 375 un Merabaudo o Merobaudo e un Sebastiano conte, generali delle milizie, vennero mandati dall'imperatore Valentiniano in Germania contro i Quadi; e a Merabaudo, personaggio influente, si dovette in particolar modo l'elezione ad imperatore di Flavio Valentiniano Iuniore. Fu console nel 377 e 383, e dall'imperatore Graziano insignito del titolo onorifico di Flavio. In questo stesso anno (383) nelle Gallie, presso Parigi, venne a battaglia contro l'usurpatore Massimo ma con esito sfavorevole. Graziano fu ucciso da Massimo; ma della morte di Merabaudo nulla si conosce: si ignora se ucciso con Graziano oppure tempo dopo fra gli Insubri (38). Il Muratori osserva che se si potesse provare che Merabaudo sia stato ucciso da Massimo fra gli Insubri si potrebbe congetturare che il sepolcro e l'epigrafe siano di questo Merabaudo (39).

La storia ci ricorda ancora un Merabaudo duca di Egitto nel 384, forse, al dir del Muratori, figlio del predetto console (40). Un altro illustre Merabaudo emerge nella prima metà del V secolo. Fu persona nobile, distinta nell'eloquenza e nell'arte poetica. Fu altresì abile generale, e nel 443 mandato dall'imperatore Valentiniano III nella Spagna contro i ribelli Bacaudi, ma per invidia dei cortigiani ben presto richiamato in Italia dallo stesso imperatore (41).

L'appartenenza fin da tempi antichissimi di quel colle alla pieve di Missaglia, benché più vicino ed in più facili comunicazioni con Oggiono, ci fa ritenere che negli ultimi tempi della dominazione romana facesse parte del pago o latifondo di Missaglia, pago che con la diffusione del cristianesimo divenne nel secolo V pieve dedicata a S. Vittore, e probabilmente la più antica della Brianza.

Che poi su quell'altura e vicinanze ci fosse della popolazione ce lo insinuerebbero anche i vicini paeselli di Giovenzana e di Cagliano, i di cui nomi deriverebbero, a quanto pare, dai gentilizi romani di Juventius e Callius.

Missaglia, o Massalia, come si scriveva anticamente deriva da Massa, ossia latifondo vastissimo con località abitate, del quale faceva parte Brianza, di cui era forse signore un Merabaudo.

È pertanto assai probabile, a mio avviso, che a Brianza, presso la chiesuola pur essa dedicata a S. Vittore come la plebana, sia stato sepolto o sul declinare del IV secolo ovvero nella prima metà del seguente un Merabaudo o Merobaudo, personaggio illustre, sia esso uno dei soprannominati od altro della medesima stirpe.

Come ben vede il lettore, si intravedono avvenimenti lontanissimi intorno al colle o monte di Brianza che lasciarono celebrità al luogo, ma che non possiamo precisare data l'oscurità in cui giunsero ravvolti sino a noi.

7. - Un altro fatto attira la nostra attenzione. Il Corio nella sua Storia di Milano accenna ad un documento dal quale risulterebbe che papa Gelasio I nel 493 avrebbe concesso a Teodoro, vescovo di Milano, il diritto di decima in molti luoghi e fra questi i monti di Brianza (42). Il documento, come ebbe ad osservare Cesare Cantù, non ha apparenza di autenticità, e probabilmente fu finto più tardi, " quando all'empia ragione del brando cercavasi opporre la debil salvaguardia di vetuste concessioni " (43).

Che in realtà gli arcivescovi di Milano abbiano riscosso decime in Brianza non ho trovato in nessuna carta o memoria antica. Sta invece che il beneficio parrocchiale di Brianza doveva ogni anno, per antica consuetudine, alla mensa arcivescovile lire due imperiali, onere che nel 1896 il parroco Manzoni affrancò conseguando alla mensa il capitale corrispondente: antica consuetudine della quale, egli mi disse, non si conosceva l'origine. Tuttavia, senza bisogno di riportarsi al privilegio di papa Gelasio I, quell'onere poteva fors'anche essere originato dalla posteriore concessione arcivescovile dell'erezione della parrocchia o da lasciti di privati al beneficio: esempi consimili non sono infrequenti nella nostra diocesi.

Comunque sia del privilegio di Gelasio I, è certo che la chiesa di San Vittore in Brianza riscuoteva da tempo immemorabile le decime dai paeselli e cascinali circostanti in largo giro di territorio (Nava, Piecastello, Brianzola, Hoe, Tremonte, Fumagallo, Porcarezia, Tegnone, Campsirago, Mondonico, Monticello, Giovenzana, Cagliano, Sala, Crescenzago, Perego, Rovagnate, Bevera, Caraverio, Boffalora, Prestabio, Nilone, Siraga, Molino Valsorda), come si rileva da una carta del 30 agosto 1571 e dalle ordinazioni lasciate da S. Carlo nella sua visita pastorale, decime in gran parte cadute in disuso, e di cui il santo aveva imposto l'adempimento in forza della consuetudine e di quei pochi istrumenti e confessi sfuggiti alla dispersione (44).

I più antichi istrumenti di cui vi è cenno sono del 1329. Quelle vecchie carte non si poterono più ritrovare, per quanto anche nelle visite successive si intimasse ai parroci di rintracciarle. E fu vera sfortuna, perché, nella penuria di documenti antichi riguardanti la Brianza, si sarebbe potuto ricavare, sia pure indirettamente, qualche dato interessante.

Quel luogo impervio e disabitato, poiché non vi dimorava che il sacerdote beneficiato e un colono, era divenuto centro parrocchiale, a differenza della vicina Nava o di altri villaggi più popolati o più comodi, appunto perché quei paesi dipendevano in precedenza dalla chiesa di Brianza. Ed infatti dalla sopra citata nota dei luoghi tenuti a pagare la decima, si rileva che si esigeva da tempo antichissimo, perché gli atti del 1329 parlano non di istituzione ma di ricognizione. È quindi evidente che assai antica era la preminenza che la chiesa di s. Vittore esercitava sui villaggi circostanti.

Quale l'origine di quelle decime? Erano sacramentali o dominicali? Non saprei dire in mancanza di documenti.

Forse erano sacramentali, cioè offerte a cui si obbligavano i fedeli verso i ministri del culto per compensarli dei loro servizi spirituali. La parrocchia o cura di Brianza, al dir del Dozio, sarebbe stata canonicamente eretta nel 1429 (45), ma le decime erano percepite anteriormente, e questo perché la chiesa di Brianza, se non di diritto, doveva già da tempo esercitare effettivamente una tal quale cura d'anime, data la lontananza e le non facili comunicazioni con la plebana di s. Vittore in Missaglia.

In una vertenza del 1468 tra il rettòre di Brianza e gli uomini di Prestabio e di Hòe per questione di decime, si ha che quegli uomini cercavano di sottrarsi col sostenere che essi le pagavano al rettòre di Brianza non in quanto tale, ma perché celebrava o faceva celebrare nella chiesa di Hòe la messa festiva e due feriali nella settimana, le quali decime non erano estimate, ma semplicemente offerte volontarie. Quei di Prestabio e di Hòe probabilmente coltivavano la velleità di rendersi indipendenti, avendo in luogo per il servizio religioso i Padri Serviti ai quali, con istrumento del 12 aprile 1456, avevano donata la chiesa di Hòe (46), e tanto più che Rovagnate e Perego costituivano già un'unica rettoria della quale era investito il prete Matteo de Dozio.

Il rettòre di Brianza, Antonio D'Adda, intentò causa perché fosse riconfermato l'obbligo di tali decime spettanti al beneficio o rettòre di Brianza.

Furono chiamati a deporre parecchi testimoni. Orbene, tra gli altri, due vecchi affermarono con giuramento di aver conosciuti i preti investiti del beneficio di

s. Vittore e s. Giovanni Battista in Brianza, e cioè un Pietro Flore e i suoi successori Gabriele Mauri, Antonio d'Adda, passato prevosto a Missaglia, ed il presente Antonio d'Adda, canonico di Missaglia e nipote del precedente, al quale lo zio aveva rinunciato la rettoria di S. Vittore di Brianza, i quali esercitavano la cura d'anime (qui exercebant curam animarum) e vi percepivano le decime. Ma non specificarono gli anni di durata di ciascuno di quei sacerdoti. Più precisa fu la deposizione del prevosto di Missaglia, il quale dichiarò che il suo immediato predecessore fu rettore per 28 anni e più, e che egli lo fu per circa 44 anni, avendo poi solennemente ninunciata tale rettoria da tre anni circa a suo nipote, e che sempre riscossero tali decime in quanto rettòri, rimaste sospese solamente per un certo lasso di tempo in causa del terribile saccheggio compiuto nel 1447 dai veneziani nel Monte di Brianza. Ora, partendo dal 1468 e in senso inverso calcolando gli anni di rettoria di Gabriele Mauri e dei due D'Adda, si arriva, anche senza tener calcolo degli anni imprecisati di Pietro Flore, oltre i primordi del secolo XV. Data la vastità della cura di Brianza, i rettòri tenevano in aiuto, per la cura d'anime, dei cappellani coadiutori (47). Il rettòre, in origine, fu qualche cosa di mezzo tra il cappellano beneficiato e il parroco propriamente detto quale fu costituito con il Concilio di Trento.

Ma perché fu scelta la chiesa sul colle e non un'altra in località più comoda?

Se si potesse provare che il luogo di Brianza sia stato nel medioevo centro di una corte signorile, si potrebbe anche pensare che le decime fossero di origine dominicale. È noto come i signori obbligavano talora i loro dipendenti a portare alla cappella del castello quelle decime che, secondo i cànoni, spettavano alla chiesa plebana da cui dipendevano ecclesiasticamente, dando nella propria cappella il comodo servizio religioso per il quale invece sarebbero stati tenuti a recarsi con maggior frequenza alla lontana plebana (48). Decime che poterono continuare ad essere riscosse dalla chiesa di Brianza anche dopo le riforme che cercarono di togliere questo ed altri abusi.

8. - Alcuni scrittori hanno infatti insinuato che lassù, presso Porta Vedra, sorgesse in lontani tempi imprecisati, se non una città, per lo meno un castello.

È un'opinione che potrebbe trovare appoggio in alcuni indizi.

Di questi uno si potrebbe ravvisarlo nel nome di Pecastello, vale a dire ai piedi del castello, nome che porta un gruppo di vecchie case situate alle falde del colle. Un secondo lo si può vedere nella descrizione dei fondi di proprietà della chiesa di Brianza, compilata in occasione della visita pastorale di Federico Borromeo, del 14 luglio 1611, dove è descritto il ronco di S. Stefano di 42 pertiche e 8 tavole che confinava coll'orto vecchio detto " al castellazzo " (49). Un altro indizio potrebbero essere quegli avanzi di muri che si vedono affiorare dal terreno presso Porta Vedra e in qualche altro punto nei campi del Poncione, ed anche là dove sembrano cingere questi campi dalla sottoposta selva, campi nei quali, come si è detto, scavando sabbia nel 1864 venne scoperto un sepolcro con le sue spoglie. Altro elemento sarebbe il nome di Porta Vedra, benché nessuno di coloro che ne scrissero videro mai avanzi di questa porta, e nessun cenno della medesima ho rintracciato né in carte né in scrittori anteriori al Ripamonti: costui, per il primo, accennò ai " nomina portarum " senza specificarne alcuna. Le due monete di Enrico IV e di Federico Barbarossa, che diconsi lassù rinvenute, per sé non ci dicono nulla.

Supposta pertanto come verosimile l'esistenza di un castello o di una forte dimora qualsiasi, quando sorse? chi l'abitò? quando fu distrutta?... Tutto è muto.

Il Redaelli, come abbiamo già detto, non fu alieno dal congetturare che non solo nell'epoca longobarda, ma altresi in precedenza vi fosse un castello (50).

Il Dozio si accostò a questa opinione. " Poniamo dunque - scrive - tra i sogni e le anili fole quel troiano Brianto e quel lungo soggiorno di Re sul colle di Brianza.

Quei fondamenti poi di stanze regie e di torri io non dubito di pigliarli per gli avanzi di un vecchio castello che sorgeva un dì sul vertice del colle, forse edificato fin dai tempi assai remoti, poi, com'è verosimile, ai tempi dei Longobardi posseduto da qualche signore di questa nazione; ché ad opera longobarda io vorrei attribuire la dedicazione della chiesa di Brianza in onore di s. Giovanni Battista, scelto, com'è noto, a speciale protettore di quella nazione " (51).

Se non che, come ognun vede, siamo dinnanzi a nient'altro che a delle supposizioni. Di certo nulla si può dire non solo per l'epoca prelongobarda e longobarda, ma nemmeno per i secoli seguenti. Che anzi le espressioni " in loco et fundo seu monte qui dicitur Brianza " dell'atto del 1107 sembrerebbero escludere la presenza di un castello (castrum).

" Pare - continua il Dozio - che all'epoca del Barbarossa sul colle di Brianza non sorgesse altro che il castello con l'oratorio e i casolari: su questi in tutto o in parte vi aveva dominio e giurisdizione il monastero di Civate: perocché Brianza è accennato insieme ad altri casali e villaggi nel diploma di Federico: uno di quei castelli di che quasi ad ogni miglio erano sparse le nostre colline nel medioevo ".

E soggiunge che il castello doveva sorgere nei campi del Poncione presso Porta Vedra " nei quali sono reliquie ancora sparse qua e là di antichi edifici, e qui io credo fermissimamente sorgesse l'antico castello, al quale appartenne, siccome è verosimile, quella porta (ad portam veterem), e quei campicelli sono detti del Poncione, perché fatti dissodare a spese di un Ponzone, parroco di Nava ". Il Redaelli vorrebbe invece che " il forte doveva essere sull'estremità occidentale dei piani, che sono sulla vetta del monte, cioè ove trovasi il campanile e la chiesa di s. Vittore, poiché quivi è stato rinvenuto un maggior numero di ruderi " (52).

Senonché riguardo alle ruine che esageratamente si dicevano essere dovunque sparse sul colle, il Dozio stesso che ai suoi giorni vi fu più volte ad indagare, ebbe ad osservare che " sono un'esagerazione o piuttosto son massi e congerie di pietre naturalmente adunate, come può di leggieri avvedersi chiunque studi con diligente lume la natura del terreno del colle e dei colli vicini ". E accennando al terreno declive e piantato a castani che intercorre tra Porta Vedra e il casolare di Brianza, lasciò scritto che " a chi ben lo considera con attento occhio e senza presunzione, si presenta d'una natura, a così dire, primigenia e verginale, sparso di trovanti e di ceppo non mai franto dalla mano dell'uomo, non già di antiche e presenti rovine, come alcuni hanno creduto e scritto " (53).

Mentre da una parte ci consta di un castello a Brianzola, e di una torre a Bestetto, dove le case che formano la punta a sud si chiamano tuttora la torre, fortilizi che dominavano la strada di accesso dal piano che da Dolzago per Brianzola, Bestetto, Pecastello metteva alla cima del colle, dall'altro nessun dato esplicito abbiamo dell'esistenza a Brianza di un castello, all'infuori di alcuni indizi, e nemmeno che fosse poi conquistato o distrutto dai milanesi vittoriosi contro il Barbarossa come asserì il Famma, cronista di scarso credito.

I fatti avvenuti dalla prima calata del Barbarossa in Lombardia fino alla pace di Costanza furono descritti da cronisti diligenti e testimoni di veduta. E questi non fanno mai parola del luogo di Brianza, mentre accennano ad altri villaggi che ebbero parte in quelle fazioni.

Tuttavia il Raul, cronista milanese contemporaneo, ci narra come nel 1160 i milanesi venuti nella Martesana presero Erba, Paravicino, Cesana, " et alia loca "; assediarono il castello di Carcano, e, aiutati dagli abitanti di Erba e di Orsenigo, sconfissero le truppe imperiali a Tassera. Orbene, nell'espressione generica " et alia loca "vi era forse anche la presa e distruzione del castello di Brianza, allora possesso del monastero di Civate il cui abate Algisio era gran fautore del Barbarossa, e che il fatto sia stato per sé stesso di poca importanza da essere passato sotto silenzio?... In caso affermativo l'asserzione del Fiamma potrebbe avere un fondo di verità.

Comunque sia, quello che si potrebbe forse asserire si è che sul colle di Brianza sorgesse in tempi, che non si possono precisare, un forte edifizio, del quale nulla finora ci è dato di conoscere.

9.- Il Redaelli non fu alieno dal pensare che la chiesa di s. Vittore possa essere stata eretta sino dai primi secoli del cristianesimo, per la ragione che s. Vittore fu martirizzato in Milano l'anno 290, e che, essendo tenuto dai milanesi in grande venerazione, gli sarebbero ben presto state erette chiese in città ed in campagna (54). Altrettanto il Bognetti (op. cit.) vorrebbe le nostre antiche chiese dedicate a s. Vittore appartenenti al santoriale prelongobardo. È un'opinione che va presa tuttavia non in senso assoluto ma relativo.

Il cenno più antico ch'io abbia rintracciato rimane quello che si ha nel Liber Notitiae Sanctorum Mediolani della fine del secolo XIII. Sull'ineguale ripiano sorgevano allora quattro piccole chiese dedicate rispettivamente a s. Vittore, s. Giovanni Battista, s. Nazaro, e s. Stefano (55). Segno evidente di una certa qual importanza del luogo in tempi precedenti.

Il Bombognini scrisse che la nobile famiglia Nava fece edificare nel 1340 la chiesa di s. Vittore: trattasi evidentemente di un notevole rifacimento o restauro.

Dall'elenco del Notitia cleri mediolanensis de anno 1398 (56), riguardante le chiese soggette alla plebana di Missaglia, non risulta quella di s. Vittore di Brianza. Probabilmente perché sino d'allora non solo vi si esercitava praticamente una certa qual cura d'anime, ma altresì perché forse godeva di particolari esenzioni. Non saprei dire la ragione per la quale in quel tempo soltanto la cappella di Hòe continuasse a dipendere dalla lontana plebana di Missaglia. Tra i monasteri non vi è inoltre ricordato quello di Cremella perché soggetto alla chiesa Monzese. Si noti che si tratta di una compilazione fiscale, e il fisco, sempre esatto in tutti i tempi, tenne calcolo del fatto che l'unica parrocchiale per tutte le pievi rimaneva di diritto pur sempre la plebana, e che al suo scopo nulla importava che ci fosse già in qualche villaggio più o meno la cura d'anime. Nel 1466 invece dovevano essere già sorte nella pieve diverse parrocchie o meglio rettoríe, benché non siano precisati i paesi, come si ricava dallo

" Status Ecclesiae Mediolanensis anni MCCCCLXVI ", nel quale per la pieve di Missaglia è detto: " Ecclesiae parochiales, Capelle, et Clericatus XXVI " (57).

La cura di Brianza, al dire del Dozio, sarebbe stata eretta canonicamente nel 1429 dalla curia arcivescovile, dietro supplica di quelle popolazioni per la troppa lontananza dalla plebana di Missaglia. Nondimeno una certa qual cura d'anime doveva esercitarsi molto tempo prima di detta erezione, come lascerebbe supporre l'espressione " capellanus et beneficialis " colla quale si designavano nel secolo precedente gli investiti della chiesa di Brianza, espressione che, a mio avviso, se significa qualche cosa di meno del rettòre (beneficialis et retor), significa pure qualche cosa di più del semplice cappellano. E l'avere infatti compreso allora un vasto territorio con villaggi più importanti che non fosse Brianza, ci dice appunto come tra quei paesi e la chiesa di s. Vittore corressero in precedenza dei legami come si può arguire dalla riscossione delle decime.

Al tempo di s. Carlo la chiesa era quanto mai decaduta. Dalla citata visita del padre Leonetto del 1567 - molto importante perché ci fa conoscere la situazione prima delle riforme ordinate personalmente da s. Carlo e da Federico Borromeo - si ha che la chiesa di s. Nazzaro più non esisteva; quella di s. Stefano, con cripta sotterranea, era tutta diroccata, senza tetto, senza altare, e non aveva annesso alcun reddito fisso. La chiesa di s. Vittore è detta antica, coperta di sole tegole, lunga 19 braccia e larga 9. Esternamente l'abside era tutta coperta di edera. Troppo piccola e scomoda per la popolazione della parrocchia, era mal tenuta, con paramenti vecchi che a stento si potevano usare, con un altare piccolo e senza icona, colla bredella rotta, e senza sagrestia: pavimento in disordine, i muri cadenti. Dalla parte sinistra, entrando, si comunicava mediante apertura nel muro coll'annessa chiesina di s. Giovanni Battista, la quale aveva un piccolo altare dedicato al santo: sotto il pavimento si apriva un grande e profondo sepolcro, nel quale si dice che vi seppellivano dei cadaveri. Era anch'essa coperta di sole tegole (58). Il Leonetto ricorda inoltre una scala di pietra, tuttora esistente, ch'egli chiama grande (magna), ma è tutt'altro che grande. È a sinistra della chiesa di s. Giovanni, e serviva per ascendere alla piccola campana situata sopra le porta della chiesa di s. Vittore, o comunque sul tetto delle due chiese. La chiesa di s. Giovanni Battista, probabilmente antico battistero della chiesa di S. Vittore, dopo essere stata usata come sagrestia, come aveva imposto S. Carlo nel 1571, finì ridotta ad uso colonico sotto il parroco Gedeone Ponzone, debitamente autorizzato da Federico Borromeo, con decreto del 17 dicembre 1621 datato da Viganò (Brianza).

Il cimitero, che si stendeva intorno alla chiesa di s. Vittore, era aperto ossia non cintato.

La casa parrocchiale, attigua alla chiesa, aveva corte, portico, stalla, e quattro locali a pian terreno e tre superiori, ma tutti così vecchi e affumicati che necessitavano riparazioni onde un sacerdote vi potesse degnamente abitare: " omnia antiquissima fumo obnigrata et reparatione digna ut honeste a sacerdote habitari possint ". Annessa alla casa del curato vi era quella del colono che lavorava le terre del beneficio, terre che comprendevano tutta la cima del colle.

Non c'erano altre abitazioni.

Parroco era allora D. Cristoforo Brioschi dell'età di circa 71 anni, e soffriva di podagra così che non poteva camminare se non andando a cavallo. Celebrava due volte la settimana sedendo su di una poltrona presso l'altare, e al momento dell'elevazione si alzava sollevandosi sulle grucce. Perciò, benché la parrocchiale fosse quella di s. Vittore, i Sacramenti si amministravano da un cappellano coadiutore nella sottostante chiesa di s. Michele in Nava, di recente costruzione, con tre altari, con campanile e due campane, con cimitero recinto, e in complesso ben tenuta e provvista di paramenti (59).

S. Carlo arrivò quassù per la prima volta nell'agosto del 1571. Era allora parroco Don Francesco Civilini: nel frattempo il Brioschi, per la malattia e perché non godeva troppo buona fama, aveva dovuto rinunciare alla parrocchia, ritirandosi nella casa avita di Pecastello (60).

Il santo ordinò, tra l'altro, che non solo il centro della parrocchia fosse anche di diritto trasferito a Nava e là vi abitasse il parroco nella casa, che gli abitanti vi dovevano al più presto costruire, ma volle ancora che il vasto distretto parrocchiale fosse smembrato in più parrocchie, ciò che infatti avvenne in seguito col card. Federico Borromeo man mano che le popolazioni ebbero i mezzi di adattare chiese capaci e dotarle di congrua prebenda per l'abitazione e il sostentamento del parroco.

10. - In fin dei conti, domanderà il lettore, che cosa si può ritenere per certo del fin qui detto? Questo: che sul colle di Brianza non vi fu mai città o borgo, ma forse, per alcuni indizi, vi sarebbe sorta una forte dimora o castello che dir si voglia. Quando poi sia stato eretta, da chi abitata, e quando distrutta, almeno finora, non si conosce. Dico finora perché non è detto che col tempo non si possano rinvenire documenti od oggetti i quali ci diano maggior luce.

Quello che si può affermare si è che fino da tempi remoti per alcuni fatti realmente accaduti, a noi rimasti oscuri, il colle Brianza divenne un luogo di una certa notorietà e distinzione, e punto di riferimento per i luoghi circostanti. La memoria precisa di quei fatti svanì attraverso le turbinose vicende dei secoli, rimanendo un alone di celebrità vaga, indeterminata, di cui nessuno seppe trovare la consistenza. Da ciò l'avvio alle più strane leggende intorno a quel luogo a preferenza d'altri più popolati e importanti dei dintorni (Nava, Rovagnate, ecc.), e il perché, attraverso i privilegi dei Visconti e degli Sforza, di avere legato offlcialmente il suo nome alla regione circostante, che assunse fiscalmente una individualità distinta nel Contado della Martesana col titolo di Università del Monte di Brianza.

Questo colle sacro alle memorie della Brianza venne ultimamente sciupato dall'edilizia moderna.

* * *

II

IL TERRITORIO BRIANTINO

1. I primi accenni di villaggi riferiti al Monte di Brianza. - 2. Il territorio briantino negli atti officiali. - 3. Immunità ed esenzioni di Bernabò Visconti e successori, e specialmente di Filippo Maria. 4. Francesco I Sforza li conferma ampliandoli. - 5. Il Vicariato brianteo e l'Università del Monte di Brianza. - 6. L'estimo dell'Università brianzola di Francesco I Sforza. - 7. Vicende dell'Università dalla caduta di Lodovico il Moro sino allo stabilirsi del dominio spagnolo. - 8. Carlo V conferma ai brianzoli i loro privilegi. - 9. Soppressione del Vicariato. - 10. Il Monte di Brianza e le riforme di Maria Teresa e di Giuseppe II. - 11. Il contado della Martesana e l'Università del Monte di Brianza soppressi dalla dominazione francese. - 12. I confini della Brianza negli atti officiali del passato nel raffronto con quelli odierni nel'uso dotto e popolare.

1. - Il Dozio, affermando che la parrocchia di Brianza sia stata eretta nel 1429, distaccandola dalla lontana plebana di S. Vittore in Missaglia, ne deduce che a poco a poco si introducesse l'uso di chiamare la regione circostante col nome di Monte di Brianza (61). Ma ciò non regge, perché troviamo già in antecedenza introdotto tale uso; se mai avrà concorso a rafforzarlo.

Nel Liber notitiae sanctorum Mediolani, ossia verso la fine del secolo XIII, mentre la chiesa di S. Vittore e le altre sul colle propriamente detto, si dicono semplicemente " in brianza ", quella di S. Genesio vi è così specificata: " in plebe massalia in monte brianzie ecclesia sancti Genexii ". Questa chiesuola sorgeva sul monte S. Genesio, alquanto discosto e più alto del colle sul quale si adagia il luogo di Brianza. Orbene, lo scrittore col dire " in monte brianzie " intendeva forse designare un luogo che strettamente parlando non era il proprio, ma noto fin d'allora nell'uso volgare col nome di Monte di Brianza? ...

Si noti che in un atto del maggio 960, trascritto dal Dozio nel Cartolario annesso alle sue Notizie di Brivio e sua pieve, è dichiarata " capella sancti genexii in monte suma ".

Più chiaramente il Fiamma nella cronaca Manipulus Florum, compilata verso il 1340, parlando della città di Barra, presso Civate pieve di Oggiono, la pone nel Monte di Brianza, come a dire nelle parti del Monte di Brianza, perché l'Università o comunità briantina, officialmente distinta con tal nome nella Martesana superiore, non esisteva ancora (62).

Nel 1411, il duca Gian Maria Visconti probabilmente per suggerimento di Facino Cane conte di Biandrate, che allora signoreggiava il Monte di Brianza in nome del duca, confermò il 4 agosto le immunità ed esenzioni concesse dal padre suo ai ghibellini della Martesana superiore: la conferma venne fatta sotto il titolo di

" Montis brianzie partium nostrarum Martexane superioris " (63).

L'anno seguente, il 10 luglio 1412, prestarono giuramento di fedeltà, per mezzo di procuratori, al nuovo duca Filippo Maria molti comuni sparsi nell'ambito delle pievi di Oggiono, di Garlate, di Brivio e di Missaglia, e nell'atto dichiarate del Monte di Brianza nel contado della Martesana: " omnia communia Montisbriantie contrate Martescane ". Le località erano le seguenti: Olginate, Garlate, Ospitale, Villa, Capiate, Barzanò, Greghentino, Melianico, Aizurro, Veglio, Biglio (Bulli), Dozio, Consonno, Beverate, Arlate, Imbersago, Robbiate, Paderno, Verdenio superiore, Verderio inferiore, Sartirana, La Cassina, Calco, Olgiate, Olchielera, Monticello (di Mondonico), Mondonico, Casirago (Campsirago), Fumagallo, Cagliano, Giovenzana, Nava, Sarizza, Tegnone (ora Ravellino), Bestetto, Piecastello, Marconaga, Figina, Vergano, Villa Vergano, Ello, Imberido, Oggiono, Castello de Perachi (frazione sopra Oggiono chiamato tuttora castello) (64), Annone, Civate, Dolzago, Cogoredo, Brianzola, Cologna, Beverino, Prestabio, Zerbina, Hòe, Rovagnate, Tremonte, Bosco, Cascinago, Sala (frazione di Rovagnate), Crescenzago, Cereda, Galbussera (Valle bissera), Crippa, Viganò, Monticello (comune presso Casatenovo), Casirago (frazione di Monticello), Casate vecchio, Missaiola, Contra, Tignoso, Missaglia, Cassina Barriani, Cassina d'Albareda (da non confondersi con Albareda di Rovagnate), Cernusco Lombardone, Cremella (65).

Questi documenti ci fanno conoscere come ancor prima del 1429 si dicessero volgarmente del Monte di Brianza, sia pure in modo generico e per riferimento, i villaggi situati per largo giro intorno al colle di Brianza, per cui anche gli altri paesi non nominati delle sopradette pievi si possono ritenere nel Monte di Brianza.

2. - L'uso popolare era senza alcun dubbio anteriore a quello usato nei documenti officiali, perché, come si è già osservato, proveniva da una certa quale celebrità rimasta al luogo di Brianza per antichissimi avvenimenti a noi rimasti sconosciuti.

Tuttavia è da ricordare che negli atti della seconda metà del secolo XIV il territorio briantino non viene specificato che col nome di Martesana o Martesana superiore, e i paesi classificati sotto le rispettive pievi senza alcun riferimento al Monte di Brianza (66). Ed anche nella prima metà del secolo seguente si può affermare che, fino al dominio degli Sforza, i termine ancora prevalente negli atti è quello tradizionale di Martesana o Martesana superiore (67).

|

|

|

|

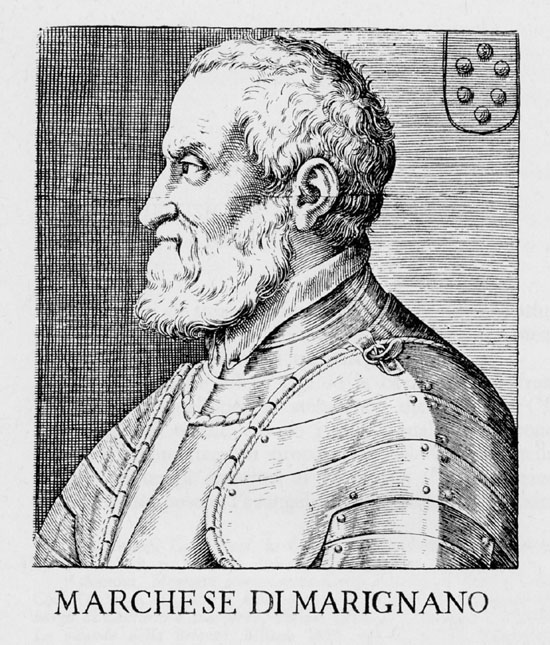

Il conte Paolo Sormani nel 1635 raccolti 4.000 brianzoli fermò presso Lecco

l'avanzata del duca Enrico di Rohan, maresciallo di Francia.

(Collezione privata, Mariano Comense)

|

|

|

|

|

L'uso ofllciale, ripeto, ebbe origine più tardi e per motivi diversi, e cioè dalle immunità ed esenzioni concesse via via a dati paesi, famiglie e persone da Bernabò Visconti e successori, per ultimare ai più ampi privilegi accordati da Franesco I Sforza alle pievi di Oggiono, Missaglia, Brivio con Ronco, Garlate, Agliate oltre il Lambro, alle squadre dei Mauri e di Nibionno (pieve d'Incino oltre il Lambro), e ad altre famiglie o persone residenti o aventi beni in Vimercate e in alcuni villaggi delle pievi di Pontirolo e di Vimercate. Questi privilegi diedero origine all'Università del Monte di Brianza (Universitas Montis Briantie), ossia ad un territorio distinto nel contado della Martesana per ragioni fiscali. L'uso volgare venne in tal modo assorbito e precisato in quello officiale.

3. - La ragione circostante al colle di Brianza, fronteggiante il territorio bergamasco al di là dell'Adda, ebbe non poca importanza nei fatti guerreschi della seconda metà de secolo XIV e nella prima del seguente. Gli abitanti nella maggior parte tradizionalmente di spirito ghibellino, in contrasto con quelli del bergamasco in prevalenza guelfi, rimasero ligi ai Visconti e poi agli Sforza, e perciò privilegiati. Immunità ed esenzioni incominciarono infatti ad essere loro elargite con la guerra del 1373-74.

Il ghibellinismo nel Monte di Brianza risale ai tempi di Federico Barbarossa, e del suo gran fautore Algisio abate del monastero di Civate. La Badia possedeva molti beni nella Martesana superiore. La potenza di quegli abati, provenienti da famiglie feudali, era tale da indurre anche altri a parteggiare per loro.

I fratelli Bernabò e Galeazzo Visconti, scomunicati dal pontefice Gregorio XI e specialmente il primo per le sue prepotenze e crudeltà, si videro attaccati nel 1373 da un esercito crociato diviso in due armate; l'una operante fuori di Lombardia, e l'altra, sotto il comando di Amedeo di Savoia, nel febbraio di quell'anno, passato il Ticino, si era inoltrata nel pavese, e risalendo verso l'alto milanese, veniva ad accamparsi a Vimercate " villa valde opulenta ".

Nell'aprile il conte si spostò a Brivio, e gettò un ponte di barche difeso con bastie, onde poter facilmente comunicare col bergamasco.

Il signore di Milano non rimaneva inoperoso: il 31 marzo 1373 rendeva esenti da ogni tassa ed onere presente e futuro gli abitanti di Monte Brianza ed altri dei paesi circostanti che gli erano rimasti fedeli (68), così che con le sue milizie e con l'aiuto di queste genti ghibelline stava alle coste del nemico, e, senza venire a battaglia, lo tormentava colla guerriglia, rendendogli difficile il rifornimento dei viveri e dei foraggi, e tentando continuamente di distruggere il ponte di Brivio.

Per queste difficoltà, e più ancora per la peste scoppiata nell'esercito, che desolò in quell'anno e nel seguente anche il milanese, e per la mancanza di denaro col quale pagare il soldo alle truppe, il conte di Savoia ai primi di giugno abbandonava definitivamente il milanese.

Bernabò pensò tosto a punire quei della Martesana che si erano, più o meno, apertamente dichiarati per l'invasore, o che dalle circostanze erano stati costretti, sia pure loro malgrado, a favorire in qualunque modo il nemico.

Tutti costoro mise al bando con la confisca dei loro beni. I più compromessi, ben sapendo che col signore di Milano non c'era da scherzare, per aver salva la vita, si erano per tempo allontanati. Quei disgraziati esuli nella maggior parte trovarono rifugio presso Galeazzo, fratello di Bernabò, che mosso a compassione li accolse nel suo dominio (69).

Volle inoltre far vendetta della morte del figlio Ambrogio caduto in uno scontro coi guelfi presso Caprino nell'agosto del 1373. Alla testa delle sue milizie da Brivio penetrò nella Valle San Martino, mettendola a ferro e a fuoco, così che il 23 settembre poteva annunciare a Ludovico Gonzaga la presa di Mapello e del monastero di Pontida e che le sue truppe stavano distruggendo coloro che parteggiavano per i Benaglia.

A Galeazzo signore di Pavia, morto nel 1378, era successo il figlio maggiore Gian Galeazzo, conte di Virtù, uomo scaltro e ambizioso. Ambiva, tra l'altro, di diventare unico signore dello Stato Visconteo.

Con lo stratagemma di un pellegrinaggio alla Madonna del Monte di Varese, riuscì nel maggio del 1385 a fare prigioniero lo zio coi due figli Rodolfo e Ludovico, facendoli dapprima rinchiudere nel castello di Porta Giovia e di poi in quello di Trezzo, da dove non poterono mai più uscire. Bernabò vi moriva avvelenato il 19 dicembre di quell'anno stesso.

Il nuovo signore, agli inizi del suo dominio, per guadagnarsi la simpatia dei sudditi e far dimenticare il modo col quale aveva trattato lo zio, riconfermò, tra l'altro, non solo le esenzioni concesse da Bernabò il 31 marzo 1373 e in seguito ad altre particolari persone, ma il 1 giugno 1385 accordava esenzioni ad un numero ben maggiore di ghibellini della Martesana superiore (70).

Con altro decreto del 7 giugno perdonò ai guelfi martesani banditi dallo zio, concedendo di ritornare ai loro paesi e riammettendoli al possesso dei loro beni e diritti come prima (71).

Gli esuli, quasi tutti del Monte di Brianza, avevano supplicato il nuovo signore di usare loro clemenza, protestandosi innocenti dell'accusa di aver favorito il conte Amedeo di Savoia.

Dal confronto dei due documenti si constata nel Monte di Brianza la prevalenza delle famiglie ghibelline.

Con questi tratti di accorta generosità politica Gian Galeazzo cercava di accaparrarsi la fedeltà anche di coloro che si erano, più o meno, dimostrati nemici o indifferenti verso i Visconti.

Se per la genesi della formazione territoriale del Monte di Brianza, le concessioni di Bernabò del 31 marzo 1373 sono il punto di partenza, non meno importante è quello del 1 giugno 1385 di Gian Galeazzo in quanto esso sarà riconfermato dai successori. Il territorio abitato da quegli esenti costituirà officialmente e definitivamente con Francesco I Sforza nel 1451 l'Università del Monte di Brianza, ossia una comunità differenziata nel contado della Martesana.

Il 3 settembre 1402 moriva Gian Galeazzo all'apogeo, si può dire, della sua gloria e della sua potenza, poiché si era formato con attività e astuzia un vasto dominio ed aveva acquistato nel 1395 il titolo di duca da Venceslao re dei Romani e di Boemia. Lo Stato Visconteo fu diviso, tra i figli, in base alle ultime disposizioni testamentarie. Il primogenito Giovanni Maria ebbe la corona ducale, con una parte dello Stato, Filippo Maria il titolo di conte di Pavia con la restante parte, salvo le città di Crema e di Pisa che furono assegnate ad un figlio illegittimo.

La Martesana, col Monte di Brianza, rimase sotto il governo di Gian Maria. L'11 gennaio 1403 concedeva al borgo di Merate di riaprire il mercato, che si teneva al lunedì, rimasto sospeso per l'invasione e saccheggio delle truppe del conte Amedeo di Savoia (72). Il 9 gennaio 1406 rinnovava ad alcune persone dei De Capitani di Vimercate e Lavello le esenzioni concesse dal padre (73), ed altrettanto in quell'anno ad altre persone di Imbersago, Robbiate e Vimercate (74). Il 4 agosto 1411, confermava le esenzioni accordate dal padre ai ghibellini della Martesana superiore.

Il duca, scioperato e crudele, cadeva pugnalato da congiurati milanesi il 6 maggio 1412.

Filippo Maria, divenuto unico signore dello Stato, trovò il dominio paterno in completo sfacelo, dilaniato dalle lotte fra guelfi e ghibellini che in particolar modo infuriarono nel milanese sotto il malgoverno di Gian Maria.

La Martesana non andò esente da scontri sanguinosi, omicidi, incendi, e saccheggi, nonostante che il 27 settembre 1403 si facesse pubblicare in Milano la pace fatta con le genti martesane (75).

Memoranda la battaglia di Rovagnate, avvenuta il 7 aprile (giorno di Pasqua) del 1409 tra l'armata guelfa condotta da Pandolfo Malatesta, che passata l'Adda a Brivio, si era inoltrata nel Monte di Brianza, e quella ghibellina al comando di Facino Cane. Non ci furono né vinti né vincitori, così che il giorno seguente i due condottieri riuscirono ad accordarsi e a marciare uniti su Milano col proposito di impedire che la città potesse cadere in potere dei Francesi (76).

Filippo Maria si mise con faticoso e tenace lavoro a ricostruire lo Stato. Ma dopo che ebbe a guastarsi col Carmagnola (1424), il quale passò allo stipendio dei Veneziani, incominciò nel 1426 quella guerra contro Venezia che, interrotta da qualche effimera pace, non fu mai estinta, e l'accompagnò per tutta la vita.

Prese perciò a largheggiare favori ai ghibellini della Martesana superiore per averli sempre fedeli sostenitori di fronte al nemico confinante.

Già prima di conchiudere la pace coi Veneziani nel 1428, per la quale l'Adda rimaneva da questa parte il confine tra il Ducato e lo Stato Veneto, rinnovò il 20 febbraio 1428 ai ghibellini martesani le immunità ed esenzioni concesse dal padre e dal fratello per la loro antica devozione e fedeltà (77), e nel maggio del 1440 le rese ancor più ampie per il numero degli esenti (78). In quest'ultimo decreto, nel quale si vede nominata per la prima volta l'Università del Monte di Brianza come comunità distinta fra le terre del Ducato, le pievi, i comuni, e gli uomini in esso contemplati venivano in perpetuo resi immuni ed esenti da qualsiasi onere, tranne " onere salis pro tempore tunc futuro, et exceptis datiis ordinariis transitus seu transversi et conductionibus mercantiarum et rerum ad civitatem Mediolani, et exactionibus extra territorium Mediolani, datiis mercantie (et) ferraritie Mediolani, panis, vini et carnium, ac doane quibus subiacerent alii ". In cambio di queste concessioni gli esenti dovevano corrispondere una data somma in denaro specificata in un istrumento a parte.

Il duca si riprometteva, e giustamente, dai brianzoli efficaci aiuti, e perciò il 19 giugno 1440 eccitava le fedeli comunità della Martesana e del Monte di Brianza a somministrare il maggior numero possibile di armati ad Emanuele de Sicchis per difendere lo Stato nelle parti della Geradadda (79). E uomini di provata fedeltà dovevano essere poiché ancora il duca nell'ottobre vi manda il familiare Ermanno Zono ad ingaggiare almeno quaranta di quegli uomini fedelissimi per la guardia di Dosso Corteno (80).

Il 1440 fu un anno sfortunato per le armi viscontee (81). Donde la necessità di tenersi più che mai stretti gli uomini del Monte di Brianza, perché l'esercito veneziano condotto da Francesco Sforza, vincitore nel bresciano e nel bergamasco, poteva da un momento all'altro puntare sul milanese.

Perciò nel giugno, dopo aver fatto ispezionare i luoghi fortificati lungo l'Adda da Lecco in giù e messi in pieno assetto di difesa, ordinò al capitano della Martesana ed agli officiali di stare agli ordini di Iacopo Monferrato in tutto ciò che avrebbe disposto per la difesa dell'Adda qualora i nemici tentassero di passare il fiume, e quindi impose di prestare obbedienza al suo camerario Oldrado Lampugnano mandato alla difesa della pieve d'Incino e del Monte di Brianza (82).

Il Monte di Brianza per la laboriosità degli abitanti e per le esenzioni via via concesse dai Visconti godeva di tale prosperità che allorquando il 19 giugno 1447 l'esercito veneziano, sotto il comando dell'Attendolo penetrò da Brivio e vi sconfisse le truppe ducali forti di ottomila uomini, i vincitori ricavarono un ingente bottino dal territorio messo a sacco (83). Ruberie, e personali vendette commisero del pari i furosciti che seguivano l'esercito veneziano. Non pochi abitanti, ridotti in miseria, si rifugiarono in Milano.

Alla morte di Filippo Maria, avvenuta il 13 agosto 1447, i milanesi più influenti sollevarono il popolo e proclamarono la Repubblica.

Quelli del Monte di Brianza e della pieve d'Incino, che, dopo il saccheggio dell'esercito veneziano, erano emigrati in città in cerca di miglior condizioni di vita, non erano benevisi dai nuovi governanti perché turbolenti e ingombranti, e fors'anche perché sospettati per la loro fedeltà al defunto duca. Fatto sta che il 18 agosto 1448 furono obbligati a ritornare ai loro paesi entro due giorni sotto pena di essere dichiarati ribelli.

I brianzoli, sia per l'affronto ricevuto, sia per l'affezione a Bianca Maria, figlia di Filippo Maria, dal quale erano stati molto beneficati, e moglie di Francesco Sforza, conte di Pavia, che ambiva alla successione del Ducato, si dichiararono apertamente per lo Sforza e contro la Repubblica Ambrosiana (84).

4. - Il Monte di Brianza fu campo di decisivi cimenti per il conte, e gli abitanti gli si dimostrarono fedeli a tutta prova. E questo Bianca Maria lo ricorderà un giorno al figlio Galeazzo, riluttante a confermare i privilegi loro elargiti dal padre (85).

Nel dicembre del 1449 e nel gennaio dell'anno seguente, con ardimento e abilità Francesco Sforza giocò in Brianza l'ultima carta per la conquista del Ducato. Non sarebbe forse riuscito nel suo intento, se da una parte non fosse stato efficacemente coadiuvato in tutti i modi dai brianzoli, e dall'altra avesse avuto a che fare con forze nemiche ben organizzate e operanti in stretto collegamento.

La situazione dello Sforza, che teneva il suo quartiere generale a Calco, si era fatta molta pericolosa trovandosi quasi chiuso come in una sacca: ad est i Veneziani, i quali, passata l'Adda a Brivio o ad Olginate come scrive il Cagnola, si erano assestati sul monte S. Genesio; a sud l'esercito milanese raccolto in Monza al comando di Giacomo Piccinino; a nord-ovest Bartolomeo Colleoni che attraversato il lago di Lecco, scendeva nella Vallassina per invadere la Brianza.

Il conte aveva nondimeno il vantaggio di poter manovrare le sue forze disponibili per linee interne, e lo seppe abilmente sfruttare col battere separatamente i suoi nemici. Sconfisse dapprima il Piccinino presso Casate Vecchio che si avanzava verso il centro del Monte di Brianza respingendolo verso Monza; in seguito, presa la rocca di Airuno presidiata dai Veneziani, sbarazzò il S. Genesio delle forze nemiche; e finalmente riuscì a tamponare l'invasione del Colleoni. In tal modo rendeva impossibile ogni vettovagliamento per Milano che si trovava in critiche condizioni alimentari.

Fattasi la situazione militarmente più rassicurante, lo Sforza, assicuratosi i confini occidentali del ducato con trattative di pace col duca di Savoia e sistemata una linea di difesa nell'alta Brianza, incominciando da Cantù (poiché Como era rimasta fedele alla repubblica milanese), il 6 febbraio trasferì il quartiere generale a Vimercate da dove poteva vigilare i movimenti dei nemici e specialmente dei Veneziani sulla sponda sinistra dell'Adda. Occupata Monza, e già signore del basso milanese, attese così a stringere sempre più da vicino il blocco di Milano, poiché era nel suo scopo di prenderla per fame.

Correvano momenti difficili nel milanese in fatto di viveri. Le continue guerre, le scorrerie, i saccheggi avevano lasciato esausto e impoverito il territorio. Si era per di più nella stagione invernale, e perciò lontani i nuovi raccolti. Anche nella Brianza non c'era da scialare. I soldati stessi del conte si nutrivano per lo più di rape e di castagne, e a stento si trovava il foraggio per i cavalli. Ma se in campagna si poteva alla bell'e meglio arrangiarsi, la cosa diventava seria per la città, dove la mancanza di vettovaglie si era fatta talmente tragica da giungere persino a mangiare gatti e topi, erba e radici senza alcun condimento. Talora dei poveri cadevano morti di fame per le strade. Quel poco che, in un modo o nell'altro, riusciva a penetrare in Milano serviva ai maggiorenti e a chi aveva mezzi per acquistarlo.

Il popolo e i meno abbienti stanchi per le sofferenze, aizzati dai fautori del conte, presero a tumultuare, donde la resa. Lo Sforza corrispose col mandare subito viveri.

Nel pomeriggio del 26 febbraio 1430 entrava in Milano e ne prendeva

possesso (86).

A premiare la fedeltà dei brianzoli, e per tenerseli sempre più affezionati, lo Sforza con lettere patenti del 22 dicembre 1451, - premesso un significativo elogio al loro valore di combattenti ed allo spirito di sacrificio col quale seppero sopportare gravissimi danni, incendi, pericoli, prigionie, " aliasque infinitas iacturas " -, confermò loro, aumentandole, le immunità ed esenzioni concesse da Filippo Maria nel 1440, nonostante le sue impellenti necessità di denaro.

Nel lungo elenco degli esenti risultano distinti, per singolari meriti, Giovanni e Antonio Molgora, Giovanni Calco, e il paese di Imbersago, i quali furono dispensati dal versare la loro quota parte dell'annuo tributo convenzionato.

Per questi favori l'Università briantea doveva nondimeno consegnare alla camera o erario ducale due mila fiorini per il 1450, e negli anni seguenti 2400, computato il forino a 32 soldi imperiali, in due rate, una alla festa di S. Martino e l'altra a Natale.

5. - Mentre i Visconti non concessero che esenzioni fiscali, lo Sforza per dimostrare sempre meglio la sua benevolenza li favorì di un particolare giusdicente:

" Insuper ad tollendas seu minuendas impensas ed ad evitanda discrimina iterum concedimus dictis plebibus et locis exemptis ut supra, scilicet plebi Garlate, plebi Ugloni, plebi Brippi et plebi Missalie cum Roncho, quod expensis eorum tamen tenere possint officialem unum qui iura ministret in civili in partibus Montisbriancie usque ad quantitatem dumtaxat librarum viginti tertiolorum, et cum eo habeant iudicialem banchum in partibus illis tantum et quod Capitaneus Martexane (87), nec alius officialis intromittere se possit, nec intromittat de dicto officiali tenendo nec de eius iurisdictione absque nostra speciali delegatione vel commissione sub pena indignationis nostre ".

Il Dozio scrisse di aver letto in una carta del secolo decimo quarto che Barzanò era residenza del capitano generale del Monte di Brianza, e che poi lo fu del suo vicario (88). Probabilmente la carta a cui si riferisce e la ducale di Filippo Maria del 5 aprile 1415 diretta al capitano della Martesana residente in Barzanò (89).

Così pure da altra carta del 1413 sappiamo che Opezino de Alzate era

" capitaneus generalis tocius Martexane ", e che il suo vicario Nicolao de Fondra rendeva giustizia " supra eius solito bancho sito in loco Barzanore plebis Massalie ducatus Mediolani ubi per eum iura redentur more solito hora debita causarum " (90).

Ma non si tratta, come vorrebbe il Dozio, ed altri che lo seguirono, del capitano generale del Monte di Brianza, ma bensì della Martesana. Il Monte di Brianza non ebbe mai capitano proprio, ma soltanto nel 1451 con Francesco Sforza fu eretto in particolare vicariato, pur continuando a far parte del contado della Martesana e a dipendere dal suo capitano nelle cause criminali, ed anche in quelle civili oltre le 20 lire terzole.

Altrettanto inesatto è il Pagani quando afferma che dopo il 1344 " vediamo costituita una giurisdizione speciale col nome di Monte di Brianza, che abbracciava il territorio briantino propriamente detto, col centro a Barzanò, al cui castello dovette perciò far capo anche la pieve di Agliate, e quindi anche Carate " (91).

Il Redaelli asserì invece che Merate per il corso di più secoli fu sede del vicario del Monte di Brianza, ma senza esporre una data od una fonte che specificasse (92). La cosa, fatta la debita tara all'espressione " di più secoli " ed escluso il periodo sforzesco, forse non è inverosimile, sia perché il vicario briantino non ebbe sempre stabile residenza in un dato luogo, sia perché Merate, oltre che centro dei vasti possedimenti dell'abbazia di S. Dionigi di Milano, nel secolo XVII al dir del Tadini era il paese del Monte di Brianza con maggior popolazione (93). Comunque sia, non mi fu dato conoscere documenti che comprovino il dire del Redaelli. Nemmeno vi accenna il sac. Alessandro Andrea Sala nella sua storia di Merate (94).

Da parte mia posso solamente affermare che il vicario briantino risiedeva a Oggiono nel 1466, nel 1481, nel 1506, e probabilmene anche nel 1513; a Barzanò forse nel 1479 e certamente nel 1628.

Infatti l'8 marzo 1466 Paolo Vimercati, vicario del Monte di Brianza, informava con lettera datata da Oggiono che il castellano di Montebarro non attendeva, come d'obbligo, a fare buona guardia alla rocca. Il Vimercati fu vicario per molti anni, e le sue lettere alla duchessa e a Francesco Sforza erano datate da Oggiono. Inoltre il 10 marzo dello stesso anno il commissario Francesco Selvatico notificava pure da Oggiono alla duchessa che gli uomini del Monte di Brianza, radunatisi colà in assemblea, si erano dichiarati pronti a sostenerla in qualsiasi evento. Erano momenti nei quali, per la grave malattia di Francesco Sforza, si temevano complicazioni per il Ducato. In quell'occasione tutte le fortezze lungo l'Adda (il castello di Lecco, la rocca di Montebarro, il castello di Brivio, la torre di Porto d'Adda, la rocchetta di S. Maria, il castello di Trezzo), vennero messe in maggiore efficienza (95).

Il 26 maggio 1479 Pietro Parpaglione, vicario del Monte di Brianza, faceva notificare alla comunità di Cremella l'ordine ducale per la consegna, in legale distinta, dei beni di ragione del Monastero di S. Pietro, esistenti in quel territorio, per mezzo del servitore del Comune di Milano, Gabriele Pozzi, abitante in Barzanò. Il bando fu rogato da Gasparino de Rippa in Barzanò " de mandato dicti domini ut supra " (96).

Nel 1481 il 3 di marzo veniva eletto Lorenzo Mozanica " in vicanium et officialem vicaniatus predicti ogioni " (97).

Il Mozanica subentrava a Strenuo Sforza d'Ancona, famiglia d'armi del duca. I brianzoli in una supplica, senza data al duca dicono che ad esercitare il suo officio lo Strenuo aveva mandato uomini inetti e poveri, i quali commisero ingiustizie e robarie. Come si vede era una carica che si poteva affittare ad altri, i quali poi si rifacevano sui loro amministrati.

Silmilmente nel 1506 al 23 di gennaio i brianzoli posero nell'ufficio di vicario Iacobo Rusconi per due anni. L'atto di immissione fu steso " ad banchum prefati D. Vicarii situm in loco Ugloni capitis plebis ducatus Mediolani in domo habitationis Gasparini de Rippa notanii dicti banci " (98).

|

|

|

|

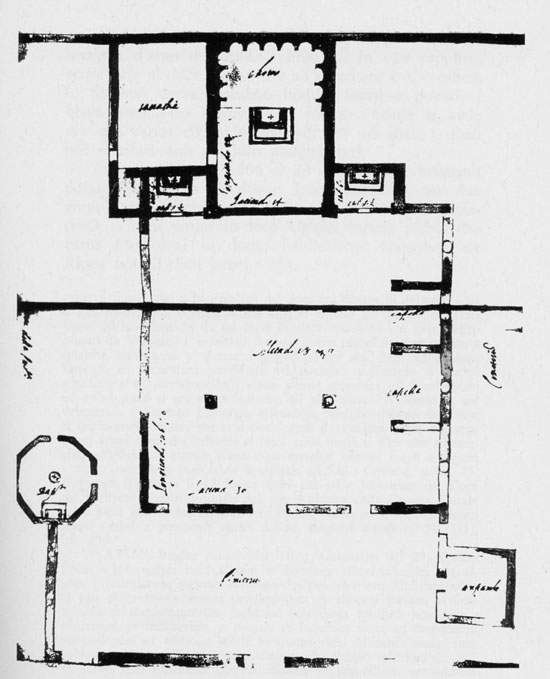

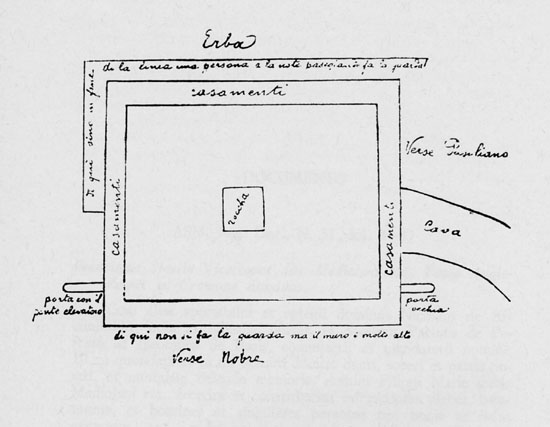

Pianta della plebana di S. Stefano e del battistero di S. Giovanni Battista di Mariano Comense

(Archivio Spirituale Curia Arcivescovile di Milano. Visite pastorali, Pieve di Mariano, vol. 16°,

quad. 1: disegno della seconda metà del Cinquecento)

|

|

|

|

|

Il 3 luglio 1513 il tesoriero " di lo offitio del vicariato sive prefetture de ogiono in Monte Brianza ", officio già tenuto nei passati anni da Lorenzo Mozanica, domanda che sia a lui concesso detto vicariato.